砥砺奋进70载 扬鞭催马再奋蹄

——新中国成立70年来巴彦淖尔市经济社会发展成就

新中国成立70年来,全市各族人民在党中央的坚强领导下,在自治区和市委、政府的正确指引下,坚定地以经济建设为中心,全力推进工业化、农牧业现代化、城镇化发展,努力做大经济规模、提升经济实力、提高发展质量和水平,地区经济和社会发展取得了翻天覆地的变化。特别是进入“十八大”以来,全市坚持“稳中求进”的工作总基调,开拓创新,锐意进取,经济结构逐步调整,发展方式正在转变,民生改善更有保障,民族团结更为紧密,城乡面貌更为靓丽,生态环境更显绿色,人民生活更加幸福,全市经济社会逐步实现又好又快发展。

综合经济实力显著增强,发展质量和效益不断提升

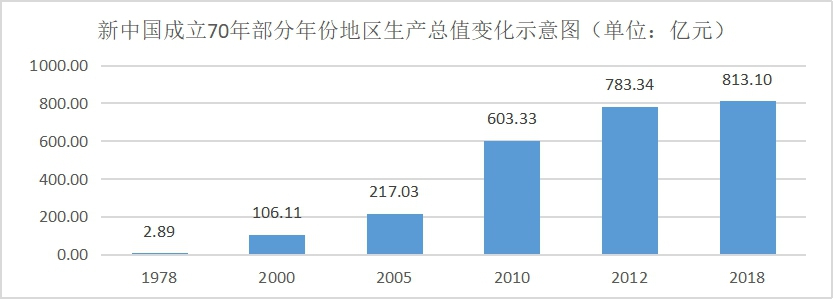

新中国成立70年特别是改革开放后,巴彦淖尔经济发展不断加快,经济规模不断壮大,总体经济实现跨越式发展。经济总量从1955年的0.8亿元增加到改革开放初期1978年2.9亿元,从1978年的2.9亿元进一步提升至2018年的813.1亿元,63年增长了134倍,年均增长8.0%,高于同期全国平均水平。其中,经济总量从1978年的不足3亿元到100亿元用时20年,年均增长11.0%;从100亿元迈上200亿元大关用时7年,年均增长13.7%;从200亿元到600亿元用时5年,年均增长17.0%;600亿元到800亿元用时8年,年均增长7.6%;尤其是2000年以来,经济总量增加了707个亿,年均增长11.9%。

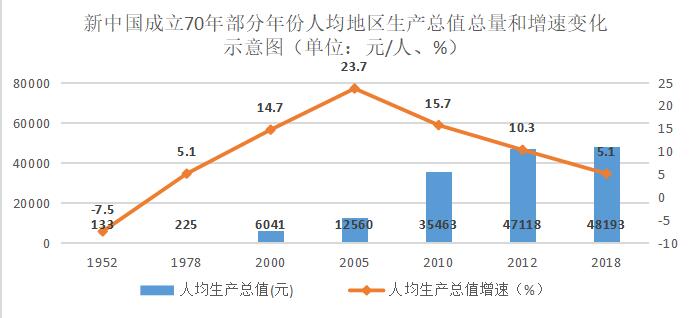

在经济总量不断扩张的同时,人均地区生产总值也随之大幅增长。1955年全市人均地区生产总值仅为159元;1978年达到了225元;1987年跃上1000元大关,达到了1050元;2004年跃上10000元大关,达到10704元;2018年,全市人均地区生产总值完成48193元,按年平均汇率折算达到7283美元,63年增长近12倍,年均增长4.1%,全市全面建设小康社会进程不断加快。

在经济又好又快发展的同时,宏观经济效益稳步提升。1952年,全市财政收入仅176万元;1978年达到1015万元;1988年迈过1亿元大关,达1.27亿元;进入新千年以来,随着综合经济实力的不断提升,财政实力实现了快速增长。公共财政预算收入从2000年的5.65亿元提升至2010年的38.28亿元,增长5.8倍,年均增长21.1%,快于同期经济增长增速;2018年,全市公共财政预算收入完成55.50亿元,是1952年的3152倍,年均增长13.0%,快于同期经济增长增速。

三次产业协同发展,经济结构不断优化

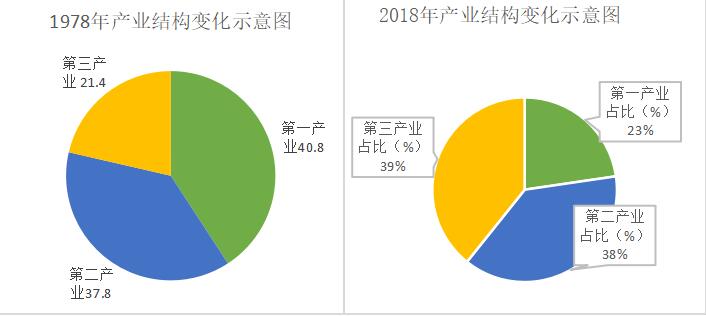

随着经济社会的不断发展,我市产业结构调整进程不断加快,结构不断优化,逐步形成以农牧业为基础,以新型工业为先导、服务业全面推进的新发展格局,实现了农牧业主导型向一、二、三产业协同发展转变。建国初期,我市第一产业在国民经济中所占比重近80%,到2004年,三次产业结构调整为32.1:34.9:33.0,第二产业所占比重首次超过第一产业,呈现“二、三、一”的格局,改变了长达55年以第一产业为主导的局面。“十八大”以来,全市不断落实新发展理念,持续推进经济高质量发展,全市产业结构继续优化。到2018年,三次产业结构进一步调整为22.7:38.1:39.3,与1952年相比,一产业比重下降了52.5个百分点,二产业和三产业分别上升了34.5和18.1个百分点,呈现出“三、二、一”发展的新局面。农牧业发展趋于合理,工业经济支撑能力进一步夯实,第三产业的带动作用逐渐凸显,全市经济持续增长方式进一步转变。

工业经济较快发展,现代工业体系加快建立。全市工业经济在新中国成立初期较为薄弱,改革开放以来,工业经济保持着向好的发展趋势,成为拉动地区生产总值增长的主要动力。全市工业增加值由1955年的仅0.04亿元提升至2018年的241.6亿元,增长515倍,年均增长10.3%;2005年,工业经济占比首次超过一产,居各产业首位,实现了历史性跨越。且逐步形成了以农畜产品加工、矿山冶金、化学和电力等为支柱的较为成熟的工业体系,2018年四大行业完成增加值占规上工业总量的97.6%。特别是“十八大”以来,巴彦淖尔建设绿色农畜产品生产加工输出基地、清洁能源输出基地、有色黑色金属和进口资源深加工基地,现代化工及新材料生产基地初具规模,产业向中高端迈进,多方发展多极支撑的现代产业体系基本建成。

第三产业发展加快,对经济增长的贡献率明显提升。新中国成立70年,全市第三产业从仅有批发零售、住宿餐饮等几个传统行业到逐步发展壮大。第三产业增加值由1955年的0.22亿元提升至1978年的0.62亿元,增长1.8倍,年均增长4.6%;改革开放以来特别是“十八大”以后,随着工业化、城镇化进程逐步加快,全市坚持把服务业作为产业转型升级、拉动经济增长的重要动力,积极贯彻落实国家和自治区关于加快发展第三产业的相关政策措施,发挥区位优势,打造特色旅游产业,着力抓好旅游、金融、物流、电子商务等新兴产业产业发展,第三产业再次迎来前所未有的发展机遇,占比明显提高,对经济增长的推动力不断增强。截至2018年,全市第三产业增加值完成319.3亿元,与1955年相比增长100倍,年均增长7.5%;与1978年相比增长114倍,年均增长12.3%;与2012年相比增长0.7倍,年均增长7.7%。第三产业增加值占GDP的比重由1955年的25.7%提高到2018年的39.3%,提升了13.6个百分点。

投资规模不断扩大,基础设施和基础产业发展迅速

新中国成立70年特别是改革开放以来,全市着力破解基础设施和基础产业薄弱等发展瓶颈,努力扩大固定资产投资规模,积极调整投资结构,为全市经济持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础,建国初期的1952年到2018年固定资产投资年均增长16.5%。其中,1952年到改革开放前期的1978年,全市立足区域优势,以发展农业生产为主,侧重在农田水利等方面投资,投资规模不断扩大,固定资产投资年均增长18.5%;改革开放以来,全市逐步转向以经济建设为中心,相继确立“农工并重、两条腿走路”的发展思路,固定资产投资取得了较大飞跃,2018年与1978年相比固定资产投资年均增长15.5%。“十八大”以来,全市坚持把固定资产投资作为推动经济和社会发展的重要支撑点,不断优化投资结构,强化精准有效投资,投资对经济增长的贡献进一步增强,基础设施和基础产业投资力度进一步加大。期间,累计完成固定资产投资近4000亿元,其中,基础设施投资累计达到2026.5亿元。

内外贸易繁荣活跃,对外开放步伐明显加快

新中国成立70年特别是改革开放以来,随着社会主义市场经济体制的确立和人民生活水平的日益改善,全市内外贸易呈现繁荣活跃态势。社会消费品零售总额由成立初期1949年的1063万元到2018年的296.2亿元,增长2785倍,年均增长12.2%。其中,1978年为2.0亿元较1949年增长18倍,年均增长10.6%;到1992年迈入10亿元大关,达到10.10亿元,与1978年相比增长4倍,年均增长12.1%;2009年迈入100亿元大关,达到108.8亿元,与1992年相比增长10倍,年均增长15.0%;2014年迈入200亿元大关,达到216.1亿元,与2009年相比增长1倍,年均增长14.7%;截止2018年,全市社会消费品零售总额已达296.2亿元,与2014年相比增长0.4倍,年均增长8.2%。

在消费品市场不断繁荣的基础上,对外贸易从无到有蓬勃发展。截止2018年,全市进出口总额从1993年的0.04亿美元提升至2018年的37.1亿美元,增长927倍,年均增长31.0%,跃居全区首位。同时,向北开放取得历史性突破。借助与蒙古国369公里的边境线,全市全力发挥甘其毛都口岸优势,加强内外开放,1992年至今,甘其毛都口岸累计完成货物吞吐量超过1亿吨,实现贸易总额近千亿元。2018年,甘其毛都口岸累计完成进出口货运量1908万吨;实现进出口贸易总额233.6亿元;实现海关税收34.63亿元。

人民生活显著改善,社会保障事业全面推进

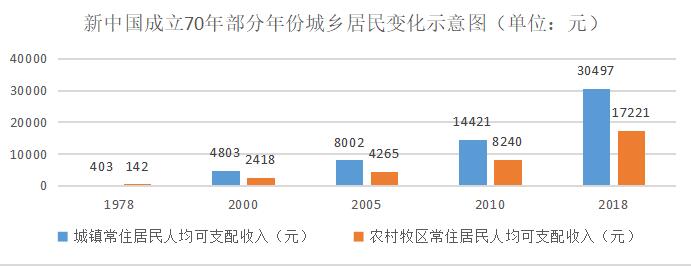

从新中国成立初期直至改革开放之前,全市城乡居民恩格尔系数都在60%以上,处于贫困线以下。改革开放以后,随着经济体制改革和多种分配方式的不断变革,城镇居民收入结构与成立初期相比发生了显著变化,也带动了城乡居民收入不断的增加,全市城乡居民生活明显改善,人民生活开始向全面小康迈进。2018年全市城镇居民人均可支配收入和农村牧区居民人均可支配收入分别达到30497元和17221元,分别为1978年的76倍和121倍,年均增长11.4%和12.7%。其中,城镇居民人均可支配收入从1978年的403元提升到1990年的1045元用时12年,年均增长8.3%;从1045元提升至2007年的10360元用时17年,年均增长14.4%;到2018年突破30000元,用时11年,年均增长10.3%。农村牧区居民人均可支配收入从1978年的142元提升至1993年的1023元用时15年,年均增长14.1%;从1023元提升至2012年10717元用时19年,年均增长13.2%。在确保居民收入较快增长的同时,不断加强城乡居民协同发展。2018年,全市城乡居民收入比1.77,分别低于全国、全区平均水平0.92个和1.01个百分点。收入的增加使城乡居民拥有的财富呈现快速增长趋势。2018年底,全市城乡居民人民币储蓄存款余额达710.50亿元,与1978年相比增长1376倍,年均增长19.8%。股票、债券等金融资产规模不断扩大,城镇居民拥有的财产性收入占全部收入比重不断提升,2018年上升到4.8%。

随着居民收入的持续增长,社会保障体系的不断健全和完善,居民消费信心得到加强,消费能力不断提高,消费结构逐渐升级,从温饱型向享受型和发展型转变,吃穿用住行得到明显改观。2018年,全市城镇居民和农村居民恩格尔系数分别为28.2%和29.4%,比1978年回落33.8个和39.3个百分点;城乡居民人均消费支出分别为18741元和14613元,与1978年相比增长57倍和123倍,年均增长10.7%和12.8%。2018年年末私人轿车保有量达到37.3万辆。

社会保障事业全面推进。新中国成立70年特别是十八大以来,全市城乡养老、医疗和最低生活保障制度等社会保障事业取得突破性进展,各项社会保险覆盖人群迅速增长。截至2018年底,全市参加企业职工养老保险21.7万人,城乡居民养老保险55.4万人,企业职工基本医疗保险22.9万人,城乡居民医疗保险130.8万人,工伤保险15.9万人,生育保险15万人;城市低保保障标准月人均达到602元;农牧区低保保障标准年人均达到4882元。

城乡建设日新月异,生态文明建设明显改善

新中国成立70年来,随着全市经济社会的不断发展,城乡和生态文明建设取得较大突破。特别是十八大以来,全市坚持打基础、利长远,统筹推进城乡基础设施建设,城乡面貌大为改观,宜居宜业水平明显提高,支撑和保障发展的能力不断提升。截止2018年,全市城镇化率达到54.9%,比1949年提升45.8个百分点;全市公路总里程达到22933公里,与1949年相比,新增公路里程22318公里;公路密度35.6公里/百平方公里,跃居全区第四位。

在推动经济社会发展的同时,全市始终把生态文明建设摆在突出位置,积极推进山水林田湖草沙综合治理,生态环境综合质量持续改善,全国生态文明先行示范区初见成效。全市环境质量指数达到90.0%以上,比2000年提升近80个百分点,城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%。新增国家4A级旅游景区5个,3A级旅游景区13个。黄河河套文化旅游区、纳林湖等景区知名度不断提升,富强村被评为“中国十大最美乡村”。“四控(控水、控肥、控膜、控药)”行动破题起步,点源污水“零入海”工程加快推进,充分利用黄河凌汛水和山洪水,实现生态补水5.94亿立方米,乌梁素海水质持续改善。大力推进乌拉山矿山治理修复工程,完成治理面积20.6平方公里。乌兰布和沙漠治理加快推进,成为全国防沙治沙综合示范区。蓝天、碧水、净土行动全面开展,中心城区空气质量优良率达到86.7%,富裕、美丽、幸福、文明、活力巴彦淖尔建设大步迈进。

(来源:巴彦淖尔市委宣传部)