“沙……沙……啾……咚……咚……”娜仁其木格手拿胎心仪,双眼紧盯着墙上的时钟,这每次心跳的声音都牵动着她的心。这样微妙的交流,是还未来到这个世界的小生命对她的倾诉。2019年8月25日,星期天。娜仁其木格没有休息,她早早来到诊室,听胎心、询问病人的近况……诊室门外至少还有80位患者在等着她的诊治。

“治病救人是我的职责”

“步伐矫健、灵活,目光敏锐,神采奕奕……”在诊室外等待的产妇们这样评价这位已逾70岁的医者。除了那双因一次次产科操作而变得微微弯曲的手指,岁月似乎未在她的脸上、身上留下任何痕迹。经过50年的锤炼,医者的检查方法及诊断治疗的经验在她身上得到升华。

听说记者要采访,娜仁其木格说:“我没有什么能让人感动的事迹,治病救人是我做为医生的职责。”面对这样一位医者,记者不由得肃然起敬。

“无论遇到多大的难题,只要有娜仁老师在,我们就觉得特别踏实。”内蒙古医科大学附属医院产科住院部门的护士们常这样说。娜仁其木格在治疗妇产科的疑难重症颇有建树,她将毕生所学和实践经验编写进教科书里,为年轻一代的医者们提供强有力的理论与实践支撑。先后发表10余篇见解独到的论文,在很多次全国及省级学术会议上都有她靓丽的身影。

“同为医生,更理解治病救人的心情。”

娜仁其木格能取得这些成绩,离不开家人的支持。她的爱人马激扬退休前曾是内蒙古医科大学附属医院的外科主任医师、教授、硕士研究生导师、外科副主任。当年,外科马激扬、产科娜仁其木格两位医生有时共同会诊。马激扬回忆说:“记得那是在80年代时,我们曾同台手术,切除巨大卵巢肿物,我们配合默契,手术非常顺利,患者情况良好。”

这样的事迹还有很多,随着时间的流逝,很多故事他们早已忘记了当时的细节。在医疗设备简陋的年代,治病救人更多的是依靠医者过硬的技术水平,抢救危重病人难度非常大。“当年,我记得她为了救治一位患者,4天4夜没有回家。”马激扬回忆说。那是80年代末一个周末的下午,产科病房有一位患者,产后大出血、休克、发生DIC、肾功能衰竭、心功不佳的病人,患者生命垂危。那个年代,没有监护仪器,监测患者脉搏、血压、呼吸等生命体征,均要医生亲手操作。给危重病人输液,全靠静脉切开插管。娜仁其木格和同事们抢救的这位患者,因为DIC时凝血功能障碍,静脉切开的几处伤口不断渗血。娜仁其木格就在这位患者的病床前一直守护着,每隔半小时左右便为她更换敷料,4天4夜不眠不休。经过抢救治疗、精心看护,病人终于转危为安,不久后康复出院了。

马激扬说:“同为医生,我太理解那种迫切希望患者能够康复的心情。而我除会诊、协助她抢救病人外,更要操持家务、带好孩子,解除她的后顾之忧,让她能全身心的抢救病人。”

无私奉献的精神相互感染着。遇到需要救治的病人,马激扬也同样奋不顾身。1994年的7月,马激扬救治了一位60岁的男性患者。患者颈肿大24年,诊断为巨大结节性甲状腺肿、胸骨后巨大甲状腺肿块、合并甲亢8年、甲亢性心脏病等一系列病症。病人送诊时,劲静脉、喉返神经、气管、右心等器官均已受压,出现一系列压迫症状,颈静脉怒张像手指一样粗,声音嘶哑、呼吸困难、面色青紫,情况紧急又复杂,病人随时有生命危险。马激扬仍然能记起当时的紧张氛围,他说:“我也知道是高风险麻醉、高风险手术,但是面对生命垂危的患者,抢救生命刻不容缓。”那台手术历时12个小时,为病人输血8500毫升,切除组织重5斤。“手术过程非常波折,中途曾因病人严重缺氧、心跳衰弱、血压下降、无血等原因数次暂停手术。”马激扬回忆这起手术时说。整台手术一直在紧张的氛围中进行,手术结束后马激扬才发现,由于在手术台上站立的时间太久,自己的双腿早已麻木,腰也弯不下去了……经过精心的救治、护理,这位危重症的病人终于转危为安,不久便康复出院了。

草原上的“赛因额木钦”

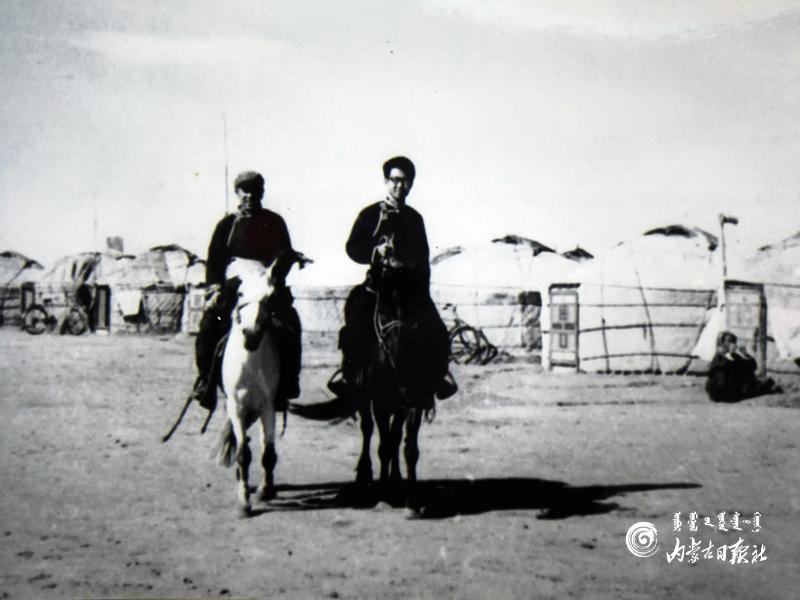

当年,马激扬年轻体壮,经常奔走在农村、牧区、草原深处,曾多次参加巡回医疗队,为牧民送医送药,有时候一走就是大半年。回想起当年的情景,他说:“记得那是1973年,我们一行6人由内科、外科、妇产科、儿科和1名护士、1名保管员组成的巡回医疗队,去往西苏旗。原计划只走3个月。谁知道,一到牧区,来看病的牧民太多了,为了满足牧民的需要求,我们一呆就是大半年。当时,医辽队里的队员们都很年轻,但每个人都不怕苦不怕累,不畏严寒和酷暑,风雨无阻为牧民看病。那段日子,我们与牧民们相处的非常好,牧民们称赞我们是‘赛因额木钦’。”马激扬所在的巡回医疗队,在简陋的医疗条件下共完成外科、妇科手术120余例,还成功的抢救了一位腹部受外伤的危重患者。

当时抢救病人的情景,马激扬至今仍是历历在目。“抢救的病人姓张,大约50多岁。他因为车祸受伤,导致肠破裂,肠系膜多处损伤、肠系膜血管断裂出血、休克。我们立刻进行抢救,并动员当地牧民献血。当时的卫生所没有任何医疗设施,在这里也从来没有进行过手术、输血等方面人的治疗措施。”然而,患者生命垂危,必需尽快输血、手术。医疗器材不足、医护人员人手不够。马激扬作为手术医生,只能先当麻醉师,为病人做硬膜外麻醉穿刺,待麻醉成功后再上台手术。经过输血及紧张的手术,病人终于转危为安。“那一次,是当地嘎查卫生所第一次完成高难度的手术。手术成功后,在外等候的病人家属和为病人献血的牧民们一起欢呼起来!”回想当年的情景,马激扬激动不已。

“为她搞好‘后勤保障’”

这对“70”后老夫妻,从医以来救治过数万病患,抢救过数千例危重病人,一次又一次从“死神”手中夺回生命。和许多奋斗在一线的医护人员一样,在平凡的岗位上,他们日复一日的默默奉献着,将整个青春奉献给了他们深爱的医疗事业。

一碗热粥、一份小菜……每天清晨天不亮,年近80岁的马激扬便开始为爱人娜仁其木格准备早点。他笑着对记者说:“我们结婚50多年来,做饭这项重任一直归我管。我知道医生这一天有多忙多累,中午是否能吃上饭都不一定。做为丈夫,我得照顾好她的生活。她现在还在一线忙碌着,我更得为她搞好‘后勤保障’。”

娜仁其木格与马激扬同毕业于内蒙古医科大学。“我大学毕业的时候正好是她入学。”说起这件事,马激扬脸上露出了藏不住的笑意。他们走上工作岗位后,在内蒙古医科大学附属医院相遇了。白天,他们坚守在各自的岗位上,工作之余讨论的话题往往也离不开白天的工作内容。针对各自遇到的病例进行探讨、交流,在医疗事业上相互帮助、促进。

他们共同奋斗,在学术上面的造诣日益精进。在坚持不懈的奋斗下,娜仁其木格在产科医疗、教学、科研方面有了一定的建树。长期从事外科医疗、教学及科研工作的马激扬还主编出版了《外科急症处理》,参译出版了英文版《甲状腺外科》。撰写并发表论文20余篇,多次参加国际性、全国性及省级学术会议。在他担任外科主任期间,带头搞科研、带头开展新业务新手术10余项。其中,包括多项国内外首次报道、自治区领先、内蒙古医科大学附属医院院内首例的手术。他培养的一批年轻医生、硕士研究生如今已成长为外科医生队伍的主力军。其中,由马激杨主编的《外科急症处理》一书,娜仁其木格同时参加编写,共同完成。两人共同参与完成的科研项目“肠管代阴道成形手术治疗先天性及后天性无阴道”获自治区科技进步三等奖。

除了日常的业务交流,他们还互相督促学习。“我参加工作不久,为了更好的查阅资料,报了外语学习班。学习班上课一般在晚上。但是,无论多晚,马大夫坚持每天接送我上下课,特别支持我的学习,这对我也是一种莫大的鼓励。”娜仁其木格说。

在学术事业上相互支持、相互促进,在家庭生活中更能相互理解。2018年7月18日凌晨2点,正在熟睡的娜仁其木格夫妇接到了医院的电话,一位患者病情危机需要马上手术。这样电话娜仁其木格经常接到,像往常一样立刻起身赶往医院。“我经常在半夜一两点钟接到急诊,每次遇到这种情况马大夫都会拿上手电一路送我到医院,等我手术完成再一起回家。”

“对孩子的亏欠实在太多”

娜仁其木格和马激扬对自己热爱的事业无私奉献,然而也有让他们回想起来至今仍然心酸不已的往事。“这些年来,我们一直对孩子心存愧疚。”娜仁其木格说。大约在40年前的一天,正准备下班去托儿园接2岁儿子的娜仁其木格临时接到了一台紧急手术通知,没有多想便进入到了紧张的救治过程。而此刻,马激扬也在手术台上做外科手术。接孩子的时间一推再推,直至晚上10点多,病人们终于转危为安,他们才放心地去接孩子回家。娜仁其木格回忆说:“我们赶到托儿所的时候,教室的灯全黑了。从外面看,一排平房只有所长办公室的房间灯还亮着。推门一看,2岁的儿子正站在门口眼巴巴的等着我们,因为时间太晚,孩子可能有些困,小小的身影在地上站着,还不停的打着瞌睡。想起这一幕,还是很心酸。因为工作太忙,对孩子的亏欠实在太多了。”

这样的事情还有很多,娜仁其木格回忆说:记得儿子9岁那年,突发阑尾炎,肚子疼了一天,一直在家等待爸爸回家。当时身为外科主任的马激扬一直在手术台上抢救病人无暇分身。儿子的病情一再耽搁,直到当天晚上马激扬下班回到家时,孩子已经开始发烧。马激扬到家后,立刻将儿子背到医院进行抢救。娜仁其木格说:“当时心里也会埋怨他。为什么只顾抢救别的病人,放着自己生病的孩子不管。但更多的还是理解,也相信以他的水平一定能确保孩子的安全。”

媒体眼中的“这家人”

在他们的影响下,当年那个在托儿所等待爸爸妈妈来接,站着睡着的孩子长大了,并且也成为了一名优秀的医生。从小的耳濡目染,让他认识了生命的可贵,对医生这一职业有了更加坚定的信念。在2003年“非典”来临时,做为医生的儿子第一批冲到抗“非典”前线。娜仁其木格也主动申请并参加抗“非典”的战斗,马激扬也多次会诊“非典”患者。对此,有媒体以《一个医生家庭的抗“非典”经历》为题对他们这个医者世家进行了报道。

“愿意继续发光发热”

至今,娜仁其木格仍然奋斗在一线,在内蒙古附属医院产科病房里,矫健的身影每天穿梭其中,在这里医护人员都亲切的称呼他为“娜姐”。她说:“回想当年走上医生这个岗位,心中只有一个愿望那就是治病救人。患者的安危对医生来说是最重要的。每天虽然很疲惫,但只要一走到病房,我就觉得立刻精神了,因为我热爱这份职业。”“我们的身体现在还很好,我们愿意继续发光发热。”马激扬说。“治病救人”一个简单的理想,让他们坚守岗位50年,医者初心不变。

采访结束时,已是夕阳西下。娜仁其木格说她还有位病人放心不下,要回病房看看,马激扬替她拎起随身带的手包,准备护送。看着他们转身离开的身影,夕阳下仿佛闪烁着天使般的光环。(内蒙古日报社融媒体记者 赵静)